На пустыре возле московской станции метро «Беляево» группа художников-нонконформистов организовала то, что позже стало известно как так называемая «бульдозерная выставка», названная так не символически, а в самом буквальном смысле. Холсты были установлены на импровизированных подставках из обрезков дерева, а аудитория, насчитывавшая всего несколько десятков человек, состояла в основном из коллег-художников, друзей, членов семей и небольшой группы западных журналистов. Несмотря на скромные масштабы, мероприятие имело огромное символическое значение, что, похоже, осознавало даже сама советская власть. Через несколько минут после открытия выставки вмешивалась милиция, уничтожала экспонаты бульдозерами, арестовывала организаторов и разгоняла посетителей и журналистов пожарными шлангами, резко и жестоко завершая выставку.

До того печально известного дня, который стал реальностью, это была всего лишь идея, зародившаяся в квартирах и подвальных студиях московского «нонконформистского» художественного андеграунда, так называемого потому, что его художники не состояли ни в одной официальной художественной организации и не имели государственного разрешения на публичные выставки, обычно из-за концептуального или абстрактного характера их работ. Первоначально организованная художниками Оскаром Рабином, Юрием Жарких и коллекционером произведений искусства Александром Глезером, выставка в конечном итоге привлекла многих других, связанных с советской нонконформистской сценой, имена которых сегодня российский и постсоветский художественный мир часто считает одними из величайших незаслуженно забытых творческих фигур конца ХХ века. Однако в свое время их клеймили как бунтарей и угрозу существующему положению вещей.

Что же привело к столь жесткому противодействию со стороны правительства неофициальному искусству, и почему даже малейшая попытка привлечь к себе внимание общественности встречала столь резкую реакцию? Корни этой динамики во взаимоотношениях государства и художников восходят к сталинскому периоду, а именно к 23 апреля 1932 года, когда был принят указ «О перестройке литературно-художественных организаций». Этот новый указ распустил все независимые художественные объединения (то есть те, которые не находились под государственным контролем), централизовал художественную деятельность в рамках Союза художников и запретил все стили, кроме социалистического реализма, который поддерживал сам Сталин.

Этот стиль ознаменовал полный разрыв с предыдущим десятилетием советской ортодоксии, которая в значительной степени опиралась на абстрактную и конструктивистскую эстетику. Если раньше искусство было концептуальным и революционным, то новый стиль стал полностью репрезентативным, лишенным абстракции, и поощрял темы, прославляющие исторические достижения или труд и жизнь советского народа. Как отмечает искусствовед Анастасия Копанева, тех, кто находился вне системы, называли «паразитами» и подвергали репрессиям. Хотя подпольная культура сохранялась, необходимость публично демонстрировать свои работы, чтобы вообще быть замеченным, делала полную невидимость невозможной, а конфронтация с властью становилась неизбежной.

Новые неофициальные художники Советского Союза были в основном ограничены работой и выставками в своих квартирах, студиях и подвалах. Эти частные пространства превратились в неформальные салоны, где небольшие круги друзей и знакомых собирались, чтобы посмотреть новые работы, выпить допоздна, обменяться идеями, читать стихи, исполнять музыку и распространять нелегальную литературу. В отсутствие свободы слова и независимой критики кухонный стол стал одновременно форумом и спасательным кругом. Именно во время одного из таких вечеров в квартире Оскара Рабина, спустя более чем четыре десятилетия после того, как неофициальное искусство было впервые подавлено, возникла идея наконец вывести андеграундное искусство из этих замкнутых пространств на открытый воздух.

Несколькими годами ранее, в начале хрущёвской «оттепели», государственный контроль над культурой ненадолго ослаб. Художники, работавшие вне строгих рамок социалистического реализма, осторожно начали появляться в полуобщественных местах. Эта хрупкая терпимость рухнула в декабре 1962 года, когда художники-авангардисты выставили свои работы в московском выставочном зале «Манеж». В тот день тринадцать художников представили шестьдесят работ в «Манеже» по специальному заказу Департамента культуры ЦК КПСС, приурочив это к тридцатилетию Союза художников.

Никита Хрущёв лично посетил зал, чтобы осмотреть выставку, начав с характерной иронии: «Ну, где у вас тут грешники и праведники, показывайте!» По словам организатора Элия Белютина, Хрущёв поначалу выглядел довольно спокойным, пренебрежительно осматривая работы. Его сопровождал Михаил Суслов, секретарь идеологии, который назвал работы всего лишь «мазней», изображающими «уродов», а Владимир Серов, секретарь Союза художников, выразил сомнение в оправданности назначенных за работы цен, несмотря на то, что сам входил в закупочный комитет Союза и участвовал в определении этих цен. «Разве эта живопись — вы только посмотрите, Никита Сергеевич, как намазано! — стоит таких денег?» — заметил он.

Хрущёв и его окружение шли по выставке, лидер беспорядочно переходил от одной картины к другой, всё больше теряя самообладание, пока его внимание не остановилось на портрете девушки работы Алексея Россаля-Воронова. «Что это? Почему нет одного глаза? Это же морфинистка какая-то!» — воскликнул он. «Кто им разрешил так писать, всех на лесоповал — пусть отработают деньги, которые на них затратило государство!»

Потеряв самообладание, он продолжил осмотр выставки, называя другие работы «дерьмом» или используя аналогичные ярлыки, и предложил выслать их создателей за пределы Московской области. Дойдя до абстрактной работы Луциана Грибкова «1917», посвящённой Октябрьской революции, он потребовал: «Что это за безобразие, что за уроды? Где автор?» Грибков шагнул вперёд. «Вы помните своего отца?» — спросил Хрущёв. «Очень плохо», — ответил Грибков. «Почему?» — «Его арестовали в 37‑м, а мне было мало лет». После паузы Хрущёв продолжил: «Ну, ладно, это неважно, но как вы могли так представить революцию? Что это за вещь? Вы что, рисовать не умеете? Мой внук и то лучше рисует.»

Затем он столкнулся с другой картиной — абстрактным изображением Голгофы Леонида Мечникова. Снова повысив голос, Хрущёв закричал: «Что это такое? Вы что — мужики или педерасты проклятые, как вы можете так писать? Есть у вас совесть? Кто автор?» Мечников, военно-морского флота в отставке, спокойно шагнул вперёд. Хрущёв снова спросил, знает ли он своего отца, — вопрос, который он любил задавать каждому художнику. Мечников ответил утвердительно. «И вы его уважаете?» — спросил Хрущёв. «Естественно». Затем Хрущёв спросил, как его отец может терпеть такую картину. «А ему это нравится,» — ответил Мечников, и, как сообщается, этот ответ на мгновение обезоружил Хрущёва, его аргумент был сведен на нет. В ярости он буквально плюнул на картину и продолжил свой путь.

После очередных попыток художников защитить свои работы, последней каплей стало то, что Хрущёв подошёл к картине Николая Крылова, изображающей Спасские ворота Кремля. Белютин, измученный двумя бессонными днями подготовки выставки, попытался объяснить более глубокий смысл произведения, но его слов оказалось недостаточно, когда внимание Хрущёва переключилось на неодобрительное выражение лица Серова. Наконец, Хрущёв выпалил: «Да что вы говорите, какой это Кремль! Это издевательство. Где тут зубцы на стенах — почему их не видно? … Очень общо и непонятно. Вот что, Белютин, я вам говорю как председатель совета министров: все это не нужно советскому народу. Понимаете, это я вам говорю!»

Чувствуя себя неловко, он снова повернулся к Серову, теперь, казалось, осознавая его попытки отговорить его от оценки произведений искусства: «Но и вы, Серов, тоже не умеете хорошо писать. Вот я помню, мы посетили Дрезденскую галерею. Нам показали картину — вот так были написаны руки, что даже в лупу мазков не различишь. А вы тоже так не умеете!»

Другой инцидент произошёл с эстонским художником Уло Соостером. Увидев пейзажную картину Соостера, Хрущёв попросил его объяснить, что на ней изображено. «Лунный пейзаж», — ответил Соостер. «А ты, что, был там, мудак?» — закричал Хрущёв. «Я так себе представляю», — ответил Соостер. Хрущёв продолжил яростно кричать: «Я тебя на Запад отправлю, формалист, нет, нет, я тебя вышлю, нет, я тебя в лагерь отправлю!» На это Состер спокойно ответил: «Я там уже был», имея в виду семь лет, проведенных им в ГУЛАГе после депортации Сталиным вместе со многими другими эстонцами после Второй мировой войны, — испытание, которое прервало его учебу в Тартуском художественном колледже.

Еще один словесный обмен произошел со скульптором Эрнстом Неизвестным, которого Хрущев обвинил в гомосексуализме. Неизвестный ответил: «Нет, дайте мне девушку, и я сейчас докажу», — ответ, который, как сообщается, Хрущев счел забавным.

После дальнейших споров, включая спор между Сусловым и Белютиным по поводу точности изображения художником цементного завода и его окрестностей в городе Вольске, Хрущёв и его окружение наконец покинули зал. Спускаясь по лестнице, с покрасневшим лицом и размахивая руками, он, как слышно, воскликнул: «Запретить! Все запретить! Прекратить это безобразие! Я приказываю! Я говорю! И проследить за всем! И на радио, и на телевидении, и в печати поклонников этого выкорчевать!» Его общее впечатление, казалось, заключалось в том, что те, кто занимался подобным искусством, были позором для своих семей, морально сомнительными, психически неуравновешенными или всем вышеперечисленным.

Выставка была немедленно закрыта, а работы конфискованы, и художникам вернули их лишь много месяцев спустя. Вскоре после этого те же художники были переоценены Московским союзом художников. Многие потеряли членство, а вместе с ним и работу. Белютина лишили преподавательской лицензии и права публиковать научные работы, оставив его без работы. Через два дня после выставки милиция и сотрудники в штатском — вероятно, агенты КГБ, посетили квартиру его матери, попросив её сообщить, где работает её сын, и предоставить подтверждение занятости в жилищное управление — недвусмысленный сигнал о том, что ему следует искать новую работу.

Эти события ясно показали, что любая попытка представить неофициальное искусство публике сопряжена с серьёзным риском, урок, который будет актуален в годы, предшествовавшие бульдозерной выставке. Тем не менее, Оскар Рабин и Александр Глезер оставались непоколебимыми и полны решимости создать возможности для художников, подобных им самим, выставлять свои работы за пределами частных квартир и подвалов.

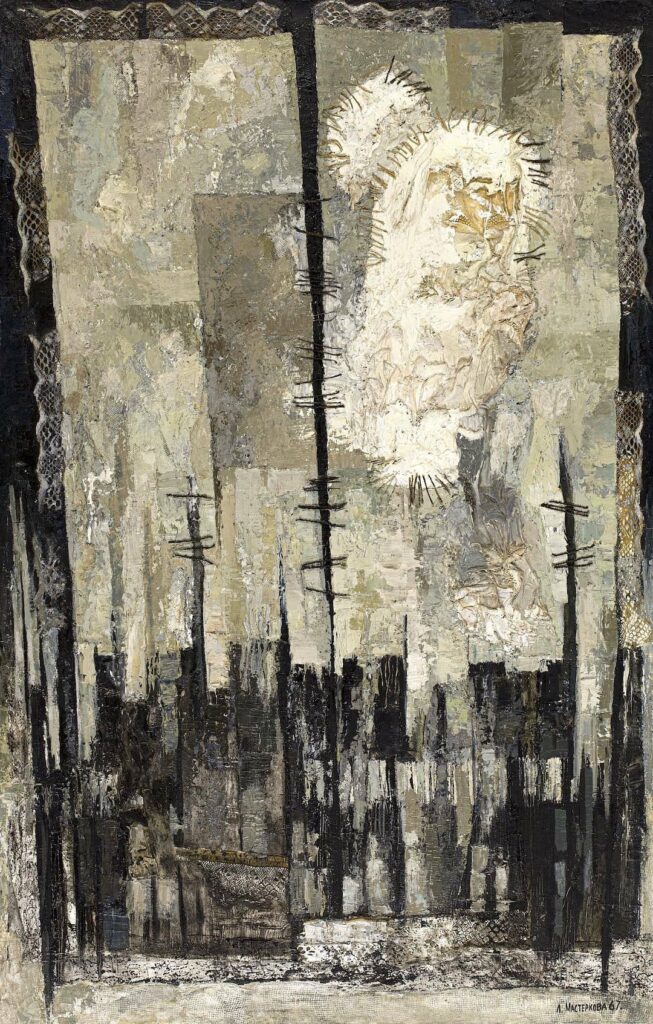

За несколько лет до выставки под открытым небом, которая впоследствии получила всемирную известность, их первая попытка состоялась 22 января 1967 года, когда Рабин, Глезер и около десятка других художников организовали выставку в общественном центре на восточной окраине Москвы. На выставке были представлены работы Владимира Немухина, Лидии Мастерковой, Дмитрия Плавинского, Анатолия Зверева, Николая Вечтомова, Валентина Воробьева и других, а также сам Рабин. Мероприятие привлекло таких выдающихся гостей, как поэты Борис Слуцкий и Евгений Евтушенко. Считалось, что советское государство, теперь при Брежневской власти, может отреагировать на это собрание менее резко. Тем не менее, власти Моссовета закрыли выставку всего через два часа, объявив её идеологически неприемлемой, хотя около двух тысяч посетителей уже успели увидеть работы.

10 марта 1969 года в конференц-зале Института международной экономики и международных отношений состоялась ещё одна выставка, на которой были представлены работы многих из тех же художников. Ранее в тот же день власти уже закрыли в Тбилиси выставку работ Немухина и Рабина, организованную Глезером.

К 1969 году Моссовет, по-видимому, решил положить этому конец. Чувствуя, что противостоит гидре, комитет постановил, что теперь все выставки требуют одобрения Московского союза художников. Культурный климат по отношению к неформальным художникам значительно ухудшился за прошедших семь лет после визита Хрущёва в Манеж.

В ответ на это художники-самоучки всё чаще искали способы показать свои работы вне государственных учреждений. Квартирные выставки или концерты, так называемые «квартирники», стали обычным явлением, но они оставались частными, полусекретными мероприятиями, ограниченными узким кругом, и по-прежнему могли быть прерваны властями в случае жалоб соседей. Именно так и произошло, когда квартирная художественная выставка художников Виталия Комара и Александра Меламида была закрыта милицией, а все присутствующие подверглись унизительному допросу. «Ну как вам понравились жидовские картинки?» — усмехнулся один из полицейских сержантов, имея в виду происхождение художников. «Еще раз попадете к нам — лишитесь работы!»

В результате этих неприятных инцидентов постепенно возникла идея: если официальные залы закрыты для них, как и частные дома, почему бы не выставлять свои работы на открытом воздухе, в общественном пространстве? Рабин, которого многие считают фактическим лидером московских художников-нонконформистов, официально предложил альтернативу: неформальную выставку под открытым небом для художников, не входящих в официальные творческие союзы. Для художников, систематически исключаемых из институциональных пространств, это был не столько акт провокации, сколько необходимость. Кроме того, и он, и Глезер хотели использовать эту выставку для привлечения более широкой аудитории, а не только тех немногих, кто были в курсе. Тем не менее, прошло еще несколько лет, прежде чем план наконец-то был реализован.

В то же время Москва стремительно развивалась, на окраинах города появлялись новые крупные жилые районы. Эти районы часто включали в себя незастроенные участки и пустыри, пространства, формально являющиеся общественными, но не имеющие четкого контроля. Такие места казались идеальными: достаточно доступными для посетителей, но достаточно удаленными от центра города, чтобы избежать немедленного вмешательства. Планы по организации выставки под открытым небом постепенно обретали форму, хотя организаторы понимали, что власти могут вмешаться в любой момент.

Выбор пустыря в качестве места для выставки часто приписывают художнику Виталию Комару. «Я помню, мы сидели у Оскара Рабина после того, как однажды милиция разогнала наш перформанс в квартирной выставке. И я, помню, сказал Оскару, что читал в каком-то журнале, по-моему, журнал “Польша”, о том, что польские художники делают регулярно выставки в парках,» — вспоминает он. Эта идея предлагала как практическое решение проблемы отсутствия санкционированных площадок, так и символический вызов системе, которая исключала их.

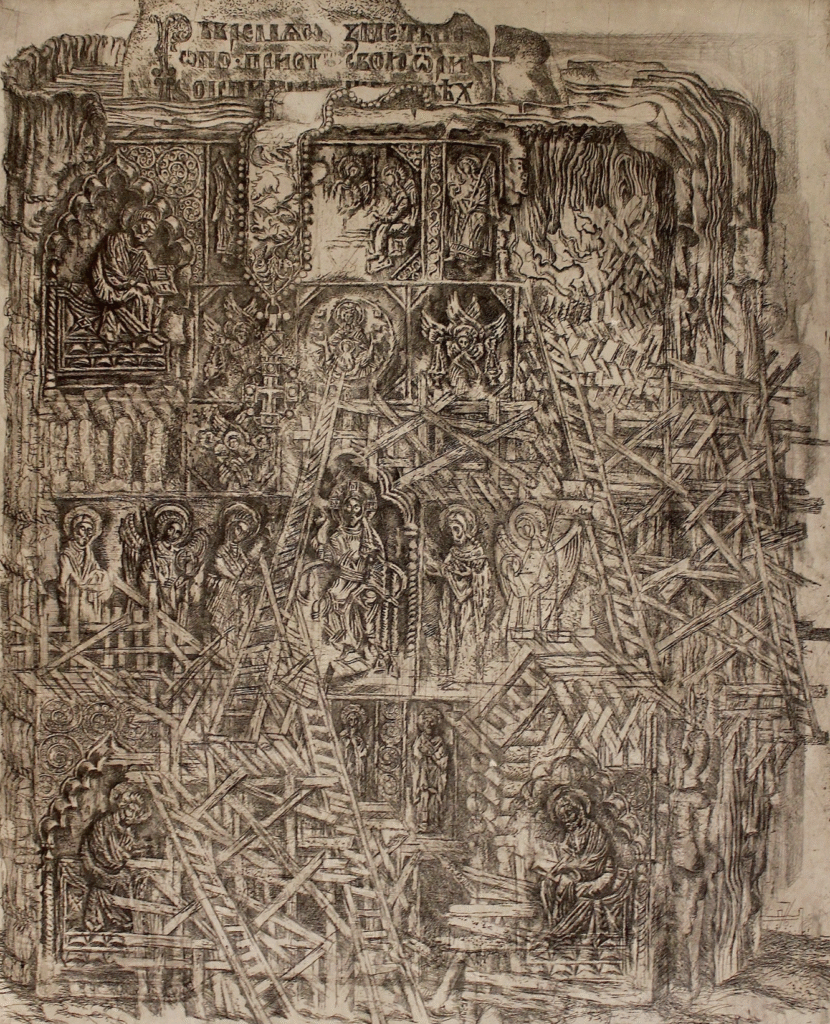

Сам Рабин был известен своими мрачными натюрмортами и пейзажами, выполненными в экспрессионистской манере, причем многие из его самых узнаваемых работ изображают окраины Москвы, часто деревни и военные казармы.

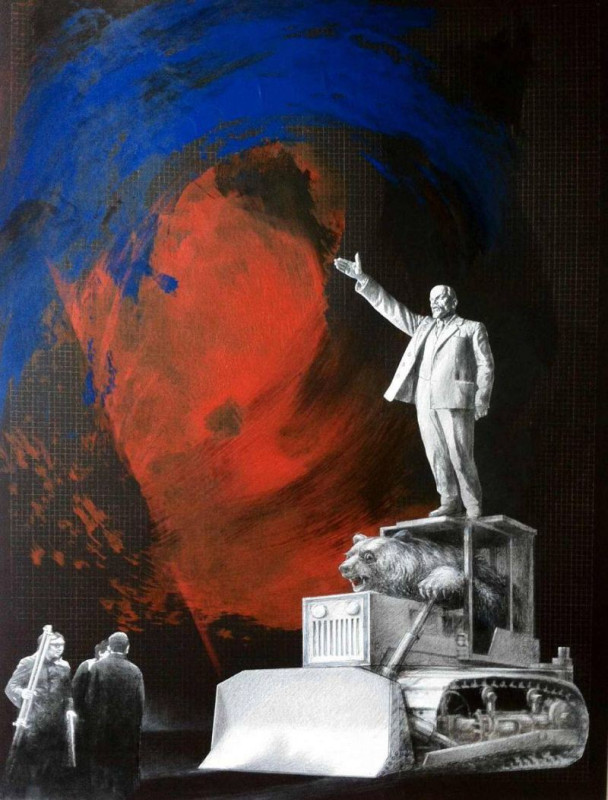

В отличие от него, Виталий Комар работал в партнерстве с Александром Меламидом, и они подходили к инакомыслию через иронию и пародию. Они высмеивали визуальный язык монументального советского искусства, его шаблонные образы и культ лидерства. В этом смысле их работы перекликались с творчеством американских поп-художников, таких как Энди Уорхол и Эд Руша, которые также разрушали символы власти, хотя и капитализма, а не социалистического государства.

Изначально организаторы намеревались обратиться к признанным и видным представителям андеграундной арт-сцены, включая тех немногих уважаемых людей, которые присутствовали на выставке в Манеже в 1962 году. К Эрнсту Неизвестному, Льву Кропивницкому, Илье Кабакову, Льву Нусбергу и другим, считавшимся представителями старшего поколения художников, обращались с предложением. Все они отказались, уклоняясь от того, что они считали безрассудным предложением от группы молодых авантюристов. Даже молодые художники Олег Целков и Борис Свешников, уже ставшие легендами сами по себе, отклонили приглашение.

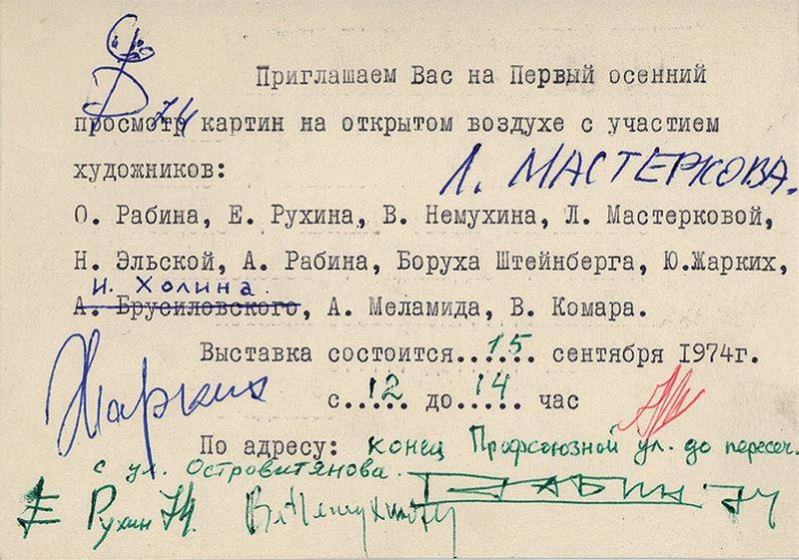

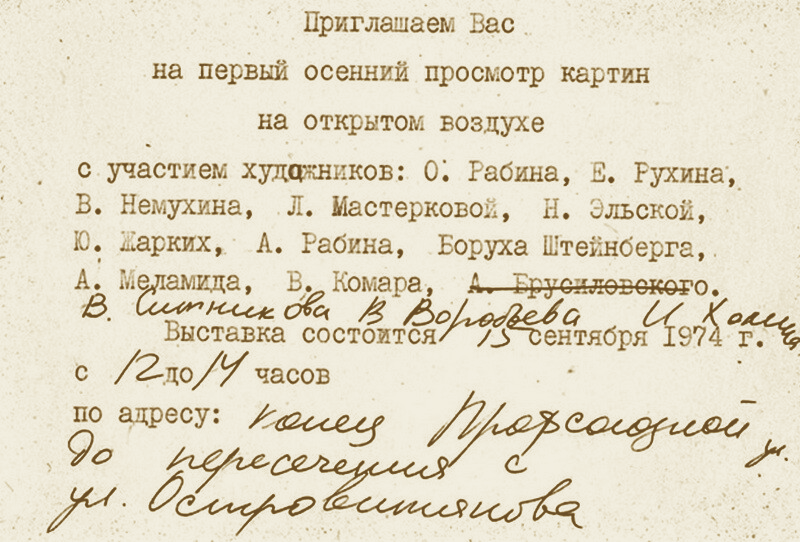

К 1974 году к идее присоединились и другие художники, уже из молодого поколения, и группа стала включать Евгения Рухина, Владимира Немухина, Людмилу Мастеркову, Надежду Эльскую, Юрия Жарких, Валентина Воробьева и других. Пустующее поле было найдено в Беляево, жилом пригороде на окраине Москвы. Место было выбрано тщательно: достаточно далеко от офисов КГБ, чтобы отсрочить немедленную реакцию, но достаточно близко к станции метро, чтобы посетители могли легко до него добраться. Не имея доступа к галереям или необходимому оборудованию, художники соорудили импровизированные выставочные стенды из любой найденной древесины. Последняя дата выставки была назначена на воскресенье, 15 сентября 1974 года.

В том же году Президиум Верховного Совета СССР постановил лишить всемирно известного писателя-диссидента Александра Солженицына советского гражданства и немедленно депортировать его на Запад. В ответ Оскар Рабин мрачно заметил: «Теперь у них освободились руки и для нас».

Стремясь остаться в узкой правовой серой зоне, организаторы за две недели до начала выставки под открытым небом уведомили Моссовета и попросили сообщать им о любых возражениях. По просьбе властей работы были представлены на осмотр представителям Коммунистической партии, и организаторов вызвали. В ожидании окончательного ответа организаторы собрались в доме семьи Рабина и с тревогой ждали ответа.

Валентин Воробьев описал сцену так: «В квартирке, выкрашенной в бурый, барачный цвет, висела резная икона с коптящей лампадой. На потрепанном диване дремал тучный Немухин, изредка открывая веки. У телефона, склонив бритую голову, дежурил Рабин-старший. Дебютанты подполья — Эльская, Тупицын, Комар и Меламид — беспрерывно смолили вонючие сигареты и гурьбой бросались по узкому коридору, когда в дверях трещал звонок”. “На последней летучке 13 сентября мы засиделись допоздна, напрасно дожидаясь уполномоченного курьера Моссовета».

Наконец, последовал ответ. Представитель Моссовета, как сообщается, сказал им, что участок свободен и что выставка не будет ни официально поддержана, ни прямо запрещена, хотя их настоятельно призвали не продолжать. Художники понимали, что эта двусмысленность может стать прелюдией к провокации, но не сдавались.

По мере приближения 15 сентября 1974 года список участников неоднократно менялся. Некоторые художники отказались от участия незадолго до выставки из-за опасений репрессий, в том числе Василий Ситников, Борис (Борух) Штейнберг и Анатолий Брусиловский; последнего заменил поэт Игорь Холин. Последствия были реальными: многие опасались осуждения за антисоветскую деятельность, потери средств к существованию или даже помещения в психиатрические больницы на неопределенный срок — распространенная практика в отношении тех, кого считали диссидентами или угрозой государству.

В итоге прибыло около двадцати четырех художников, прекрасно понимая, что мероприятие может быть сорвано любыми средствами. Подготовка приобрела характер тайной операции. Картины собирали накануне вечером в квартире математика и попутчика Виктора Тупицына, расположенной недалеко от места проведения выставки. Несмотря на то, что Тупицын жил на окраине, он с радостью воспользовался возможностью помочь организовать выставку недалеко от своего дома: «Столь малопривлекательное место, как пустырь, мы избрали по простой причине: экспозиция картин на площади, улице или набережной может быть легко расценена в соответствии с советским законодательством как нарушение общественного порядка».

Напротив, пустырь, казалось, обеспечивал хотя бы хрупкую юридическую защиту, которая, как некоторые надеялись, позволит избежать внимания государства. Некоторые художники переночевали в доме Тупицына. Если бы на участке произошло что-то подозрительное, они планировали предупредить другую группу, путешествующую отдельно на метро. Они видели только простаивающую строительную технику, ничего необычного.

Однако власти были гораздо более осведомлены, чем многие предполагали. За день до мероприятия Брусиловский, который ранее отказался от участия и сам оставался полноправным членом Союза художников, позвонил группе, передав простое сообщение всем остальным членам Союза, которые подумывали об участии: «Товарищ Дудник [глава Московского союза художников] не рекомендует своим членам выставляться на пустыре».

Утром в день выставки, полагая, что всё в порядке, участники и посетители небольшими группами отправились в Беляево на метро, договорившись не вмешиваться, если кого-то задержат по дороге, чтобы хотя бы часть добралась до места. Рабин был ненадолго задержан по подозрению в краже наручных часов, за ним последовал его друг и коллекционер Александр Глезер, который попытался вмешаться и тоже был задержан. Оба вскоре были отпущены, инцидент официально был признан ошибкой, а милиция заявила, что настоящие воры были задержаны.

Погода оставалась пасмурной, а ночной дождь создавал дополнительные логистические трудности. Тем не менее, к полудню собралась внушительная толпа, готовая и желающая пробираться сквозь грязь, чтобы добраться до выставки. Около двух десятков художников, некоторые из которых приехали из Ленинграда, Пскова и Владимира, представили свои работы. Некоторые из них уже выставлялись на международных выставках в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лондоне, Париже и Риме, однако в Советском Союзе им по-прежнему был запрещен доступ к официальным выставкам и они не были включены в Союз художников.

Наряду с друзьями и родственниками присутствовали корреспонденты западных СМИ и члены дипломатического корпуса, которые заранее узнали о мероприятии и были специально приглашены в качестве дополнительной меры безопасности для участников выставки. Среди присутствовавших дипломатов были представители США, Западной Европы, Азии и Латинской Америки.

Выставка должна была длиться всего два часа, но сразу после её начала к ней подошли люди в штатском, представившиеся ландшафтными дизайнерами. Они объявили, что на это же время и в этом месте запланирована посадка деревьев, требующая благоустройства всего поля, и обвинили художников во вмешательстве в их работу. За ними шла та же самая тяжёлая техника и грузовики, загруженные саженцами, что была видна накануне вечером, а также бульдозеры, привезённые для «выравнивания земли».

Валентин Воробьев позже вспоминал, что, к несведению наблюдателей, участок уже был подготовлен к сносу: «Всю ночь хлестал дождь, и наш пустырь превратился в грязную лужу с гнилыми кустами посредине. На пригорке дымился почерневший костер. В густом тумане виднелась пара самосвалов с зелеными саженцами за бортом, хилая землечерпалка и темный силуэт бульдозера. Вокруг тяжелой техники, ощетинившись лопатами, вилами и граблями, замер грозный враг – землекопы и садоводы великой державы».

Собравшиеся также вывесили большой красный плакат с надписью «Все на субботник!», хотя сегодня было воскресенье. По их словам, это был запланированный день общественной уборки. Некоторые считают, что плакат вполне мог принадлежать именно такому мероприятию, пока власти не взяли его под свой контроль, чтобы использовать в качестве прикрытия для своего вмешательства, объясняя несовпадение дней.

То, что последовало за этим, позже было описано Александром Глезером как «сюрреалистическое зрелище». Некоторые художники ещё даже не успели раскрыть свои полотна, как напряжение нарастало и начиналось физическое столкновение. Художники и посетители подвергались нападениям, картины вырывали из рук и топтали, а остатки полотен бросали в самосвалы, которые тут же уезжали. Подобно танкам, наступающим на вражеских бойцов, три бульдозера медленно двигались по пустырю, чтобы раздавить оставшиеся произведения искусства, пока зрители и пресса с недоумением наблюдали за происходящим с противоположной стороны улицы. В этот момент Глезер и несколько других художников прорвались сквозь толпу, пытаясь забрать картины, прежде чем их раздавят.

Оскар Рабин добрался до картин и попытался поднять их и показать толпе, но это не остановило операторов бульдозеров, которые быстро переехали несколько произведений искусства. Пытаясь остановить их продвижение, Рабин прикрыл картины своим телом, но был пойман и протащен на несколько метров, вися на отвале бульдозера, сгибая ноги, чтобы избежать их раздавливания. Его 22-летний сын Александр, тоже художник, бросился ему на помощь. К этому моменту один из несколько милиционеров в форме, которые стояли в стороне, не реагируя, наконец вмешался и приказал бульдозеру остановиться, после чего отца и сына бросили в милиционерскую волгу и увезли.

Тем временем другие пытались спасти свои работы, поскольку так называемые «линчеватели» запугивали толпу и задерживали всех художников, которых могли поймать, включая Евгения Рухина и Валентина Воробьева. Другая художница, Надежда Эльская, попыталась забраться на большую трубу, чтобы выставить свои картины сверху, но была стянута вниз нападавшими и также арестована. «На моих глазах арестовывали участников выставки, — вспоминает Виктор Тупицын. — Когда увезли Юрия Жарких, я подхватил его картину и стал показывать зрителям. Прижимая ее к груди, я ловил себя на мысли, что делаю это из солидарности, хотя в эстетическом плане у меня с Жарких не было ничего общего».

Воробьев вспоминает об уничтожении произведений искусства: «Не успели мы войти в грязную лужу, как грузовики угрожающе заворчали и объемистые землекопы с криком «Бей жидов, спасай Россию!» принялись нас уничтожать поодиночке. Один свирепый богатырь всадил лопату в мою беззащитную живопись и с отвращением бросил в грязь, как Георгий Победоносец подколодного змия … Барахтаясь в гнусной луже, я видел одним глазом, как роскошная картина Мастерковой полетела в кузов самосвала, где ее тотчас же затоптали, как охапку навоза. Большую фанеру Комара и Меламида с изображением собаки Лайки и Солженицына неприятель разломал на дрова и подло бросил в костер».

Многие зрители, пытавшиеся предотвратить нападения на художников, сами были жестоко избиты и задержаны. Дипломаты и иностранные корреспонденты, некоторые из которых были готовы приобрести нецензурированное советское искусство, подверглись особому жестокому обращению. Как позже вспоминал один из очевидцев, хотя художники привыкли к произвольному обращению со стороны властей, нападение на иностранных журналистов перешло все границы.

Для разгона оставшейся толпы и уничтожения сохранившихся произведений искусства путем струи холодной грязной воды были задействованы водовозы, обычно используемые для уборки улиц, теперь оснащенные шлангами высокого давления. На протяжении всего мероприятия шел непрерывный дождь, а это означало, что уборщики улиц были там только по одной причине. Один грузовик даже переехал через бордюр и попытался догнать группу людей. В этот момент корреспондент Нью-Йорк Таймс Кристофер Рен попытался сфотографировать место происшествия. Нападавшие переключили свое внимание на журналистов, разбив камеру Рена о лицо, в то время как другие удерживали его и избивали, сломав ему руки.

Еще два американских корреспондента, Линн Олсон из Ассошиэйтед Пресс и Майкл Паркс из Балтимор Сан, которые пытались кричать на нападавших, чтобы те прекратили насилие, также получили удары в живот. Журналист Американ Бродкастинг Компани Рассел Джонс также подвергся нападению, но избежал более серьезных травм. Несколько милиционеров в форме, ставших свидетелями насилия, по-прежнему не пытались вмешаться. В результате журналисты приняли на себя основной удар и нуждались в медицинской помощи. Позже Рену потребовалось лечение у стоматолога в Финляндии после того, как у него откололся зуб при ударе по лицу.

После того, как оставшаяся толпа либо разбежалась, либо была арестована, нападавшие разожгли костер и сожгли по меньшей мере три картины, что, по-видимому, стало последним жестом превосходства. Конфискованные работы, избежавшие этой участи, были увезены в неизвестное место, и лишь немногие из них удалось спасти их создателям. Примечательно, что самосвалы, использованные для вывоза произведений искусства, были загружены той же землей и саженцами, которые, по всей видимости, предназначались для посадки в тот день — именно из-за этого и начался первоначальный спор.

«Такой жестокой расправы не ожидал никто», — вспоминал художник Сергей Бородачев, которому удалось спасти одну картину. Несмотря на скромные масштабы, власти восприняли выставку как серьезную угрозу. Они мобилизовали подавляющую силу, включающую бульдозеры (по словам Бородачева, до 20), несколько водометов и самосвалов, а также сотни милиционеров, как в штатском, так и в форме. Официально участников акции называли то «садовниками», то «гражданскими лицами», то «линчевателями», якобы действовавшими из спонтанного возмущения по поводу оскорбления пролетарских ценностей. Однако никогда не отрицалось, что операция проводилась под руководством КГБ.

Один из руководителей операции, представившийся чиновником из исполнительного комитета юго-западного района Москвы, заявил, что выставку демонтируют, потому что местные рабочие добровольно посвятили своё воскресенье превращению пустыря в «парк культуры» и расширению леса путём посадки деревьев. Когда репортёр Нью-Йорк Таймс Кристофер Рен стал настаивать на его объяснении, он назвал себя «Иваном Ивановичем Ивановым». Это объяснение звучало неубедительно. Если бы в Беляево действительно планировался воскресник, объявления появились бы во дворах, организаторы были бы мобилизованы, и собралось бы большое количество местных жителей. Единственным свидетельством проведения каких-либо воскресников по уборке территории было письмо, опубликованное в газете, призывающее к проведению общественной уборки накануне. Более того, такие воскресники не проводились в дождливый осенний сезон, хотя иногда и осуществлялась посадка деревьев.

В целом, как позже подчеркнули очевидцы, события развивались очень быстро. С момента раскрытия полотен до полного уничтожения выставки прошло всего около двадцати минут. За этот короткий промежуток времени, по оценкам, присутствовало от 300 до 700 человек, а самые уверенные сообщения прессы указывают на число участников около 500. Виталий Комар позже описал эту сцену как поворотный момент в своей жизни:

«Когда я увидел бульдозеры, мои последние иллюзии относительно власти закона в Советском Союзе исчезли. Как во сне, я смотрел на людей в штатском, которые ломали наши работы, избивали и арестовывали тех, кто оказывал им сопротивление. Я окаменел. Но когда они повалили меня в осеннюю грязь и стали вырывать из моих рук мой «Двойной автопортрет с Меламидом в виде Ленина и Сталина» — страх исчез. До этого они уже исковеркали несколько работ нашего соц-арта, но этот «Автопортрет» был мне особенно близок. В тот момент, когда один из них наступил ногой на оргалит и хотел сломать его, я представил себя не в виде Ленина или Сталина, а в виде Толстого или Ганди. Я поднял голову и тихо, с доверительной интонацией, сказал: «Ты что? Ведь это — шедевр!»

Наши глаза встретились, и между нами возник какой-то необъяснимо «иной» контакт. Может быть, при слове «шедевр» он вспомнил что-то давно забытое? Не знаю, но эту работу он не сломал, а просто бросил в кузов грузового автомобиля. Минутой позже, все еще лежа в грязи, я проводил глазами удаляющийся в историю грузовик с мусором и улыбнулся. Может, это был мой «звездный час»? Может, каждый художник втайне мечтает о том, чтобы его работа была уничтожена зрителем?»

По словам Оскара Рабина, наиболее активных участников доставили в полицейский участок. Рабина и Владимира Немухина оштрафовали на 20 рублей, а также задержали. Более молодые участники, включая Александра Рабина, Надежду Эльскую и фотографа Владимира Сычева, были просто приговорены к пятнадцати дням заключения по тем же обвинениям.

Виктор Тупицын описал произошедшее: «Покидая пустырь, я поражался сноровке моих притеснителей. Худощавые и низкорослые, они играли мной как в бадминтон, пока не затолкали в автомобиль — «москвич» или «запорожец», где находились еще двое сотрудников. По дороге в милицию они уложили меня между передним и задним сиденьями и стали бить с каким-то особым азартом. Поскольку автомобиль был малогабаритный, мои оппоненты в основном мешали друг другу. Удары наносились одновременно, со всех сторон, и их эффективность оставляла желать лучшего. В отделении милиции участников и организаторов выставки поместили в общей комнате. Допрашивали по одному, но формально — дата рождения, домашний адрес, место работы и т. п. Каждому присудили штраф за нарушение общественного порядка и к вечеру отпустили.»

Многие свидетели также были задержаны, но в итоге их отпустили без предъявления каких-либо обвинений. Среди задержанных был Алексей Тяпушкин, награжденный ветеран Второй мировой войны, член официального Союза художников и не являвшийся участником событий. Когда он поинтересовался судьбой конфискованных картин, ему сообщили, что все они были сожжены. По сообщениям, один из полицейских, принимавших задержанных в участке, позже опознанный как лейтенант милиции Авдеенко, заявил: «Стрелять вас надо! Только патронов жалко..»

Интересно, что еще одна деталь еще больше подчеркивает спланированный характер операции. Виктор Тупицын, которого также ненадолго задержали, сообщил, что видел в полицейском участке внутренний приказ, предписывающий всем сотрудникам отдела явиться на пустырь на следующий день в штатской одежде. Он также наблюдал, как люди входили в участок в штатской одежде, а затем возвращались в свои кабинеты в форме.

После этого многие вполне логично задались вопросом, кому на самом деле угрожали собравшиеся на грязном пустыре художники на окраине Москвы. Наиболее вероятный ответ заключался в опасении советской власти, что общественность будет сочувствовать и отождествлять себя с любой группой, неподконтрольной государству, будь то художники или кто-либо еще.

Вскоре после выставки Виктора и Маргариту Тупицыных подобрал черная «Волга» и отвезла в место, где им показали фильм о выставке. После показа их попросили «написать в газету опровержение и заявить, что все это безобразие — дело рук хулиганов и отщепенцев, а власти вели себя корректно и толерантно». Виктор отказался, не предложив никакого сотрудничества.

Впоследствии власти развернули контрнарратив, направленный на подавление любых сочувствий к жертвам операции. Через пять дней после инцидента в художественной газете «Советская культура» появилось тщательно продуманное письмо, якобы написанное четырьмя местными участниками «Воскресника», или добровольного дня уборки города. Подписавшие письмо, идентифицированные как В. Федосеев (токарь, ударник коммунистического труда), Е. Свистунов (радиомонтажник, ударник коммунистического труда), В. Половинка (начальник Управления дорожного хозяйства и благоустройства Черемушкинского района, депутат районного Совета депутатов трудящихся) и Б. Тимашев (электромонтажник), жаловались на то, что их усилия по благоустройству района были сорваны.

В письме прибытие художников описывалось в намеренно неискренних и уничижительных выражениях: «Каково же было наше недоумение, а затем и возмущение, когда примерно в полдень на пересечении улиц Профсоюзной и Островитянова вдруг одна за другой стали останавливаться машины, из которых какие-то развязные, неряшливо одетые люди начали вытаскивать весьма странные цветные полотна в рамках и без рамок с намерением здесь же, под открытым небом, и как раз там, где в этот час работали люди, устроить показ этих своих живописных произведений. С их прибытием трудовой ритм воскресника был нарушен. На спокойном перекрестке началась толчея, шум и гам; непрошенные гости вели себя вызывающе, вырывали у работающих людей лопаты и грабли, толкали их, стремясь оттеснить от газонов, сорвали плакат, призывавший к участию в воскреснике, мешали движению транспорта, ругались и сквернословили».

В письме далее содержится моральное осуждение художников и принижение качества их работ: «Мы, жители Черемушек, бывшие свидетелями этого бесчинства, категорически протестуем против подобных «художественных» акций и требуем, чтобы законы нашей страны и общественный порядок в столице уважали и так называемые свободные художники, не имеющие, видимо, ни малейшего представления об истинном искусстве, и их иностранные друзья и покровители».

Очевидно, что в реальности ситуация была совсем иной, но поскольку вся пресса контролировалась государством, ни у одного художника не было возможности официально высказать свою версию событий. Однако, поскольку насилие в тот день затронуло даже присутствовавших дипломатов и журналистов, то есть людей, которые ещё имели право голоса, международный инцидент стал практически неизбежен. Сохранилось очень мало визуальных документов, запечатлевших это событие, поскольку власти всячески старались конфисковать фотоаппараты, вырвать пленку и намеренно подвергнуть ее воздействию света.

Тем не менее, несколько фотографии попали в международную прессу. На следующий день, всё ещё восстанавливаясь после травм, Рен отправил свою статью «Русские срывают выставку современного искусства» в Нью-Йорк Таймс, и она была опубликована в тот же день. Наряду с другими публикациями и официальными жалобами, поданными пресс-организациями по поводу обращения с их журналистами, этот репортаж вызвал крупный скандал за рубежом.

Как позже заметила искусствовед и участница выставки Маргарита Мастеркова-Тупицина, иностранное вмешательство оказалось решающим. По её словам, интенсивное освещение в международной прессе сделало невозможным для властей игнорировать художников как маргинальные фигуры, создающие бессмысленные любительские работы, тогда как раньше их легко списывали на алкоголиков или психически неуравновешенных людей. С конца 1950‑х годов неофициальное советское искусство пользовалось постоянным интересом и защитой со стороны дипломатов и западных журналистов, и этот раз не стал исключением. Их присутствие заставило советских лидеров реагировать осторожно и ограничило возможности репрессий. Без такого внешнего внимания, как предполагается, неофициальное искусство в те годы, возможно, не выжило бы, не говоря уже о развитии.

Историк искусства Екатерина Андреева предполагает, что спецслужбы поняли, что зашли слишком далеко, вынудив советское государство, заботящееся о своем мировом статусе, заняться минимизацией ущерба в последующие месяцы и даже годы. Искусствовед Саша Обухова выразила схожую точку зрения, связывая это превышение полномочий с последующим, и в противном случае маловероятным, смягчением отношения властей к художникам-нонконформистам. Западные журналисты единодушно осудили действия властей и призвали высокопоставленных чиновников публично отреагировать и пересмотреть свой подход к подавлению неофициального искусства.

В первые часы и дни после выставки подавляющее внимание СМИ и политиков быстро изменило исход событий. Эльская была освобождена вечером в день ареста, в то время как Оскар и Александр Рабин вместе с Сычевым отсидели всего три дня из своих сроков, освобождены в результате объявления голодовки и значительного международного протеста. В итоге ни одному из арестованных артистов не пришлось платить штрафы.

Спустя более десяти лет, в конце перестройки, западный интерес к неофициальному советскому искусству достиг своего пика. Интерес распространился за пределы журналистов и дипломатов, охватив критиков, коллекционеров, кураторов и владельцев галерей. Художники, которых Московский союз художников когда-то игнорировал или, в лучшем случае, терпел, внезапно увидели, как их статус преобразился благодаря выставкам и продажам за рубежом. Громкие события, такие как первый аукцион Сотбис в Москве 7 июля 1988 года, обеспечили своего рода неформальную защиту и легитимность, как и предсказывали сами художники во время бульдозерной выставки.

Без мощной международной реакции это событие могло бы остаться в забвении. Понимая это заранее, организаторы намеренно пригласили всех знакомых им иностранных корреспондентов, корреспонденты пригласили дипломатов, и почти все присутствовали. В результате получилось одно из наиболее подробно задокументированных событий в истории современного российского искусства. Газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью Рена на первой полосе, и буквально за одну ночь художники-нонконформисты стали известны далеко за пределами пустыря, где была уничтожена их выставка.

16 сентября двое ключевых организаторов выставки, Оскар Рабин и Александр Глезер, опубликовали открытое письмо, в котором объявили, что неофициальные художники вернутся на тот же пустырь в течение двух недель для проведения второй выставки. Эта эскалация несла в себе реальный риск: не испугавшись давления со стороны государства, художники снова столкнулись с возможностью уничтожения своих работ «линчевателями», бульдозерами, шлангами высокого давления или кострами. Однако повторение этого зрелища становилось все более дорогостоящим для властей, которые рисковали спровоцировать очередной международный скандал, особенно учитывая, что художники формально не нарушали никаких законов и не проявляли намерения прекращать свою деятельность.

Как позже признал Андрей Александров-Агентов, тогдашний глава Центральной контрольной комиссии Коммунистической партии, первоначальные репрессии лишь усилили известность художников: «Эта акция вызвала много ненужного шума. Только она и одарила »абстракционистов” международным вниманием, которого те желали. Если бы художникам предоставили комнату для выставки, сопроводили выставку несколькими статьями о бессмысленных произведениях искусства и дали общественности возможность самой составить представление о них, все решилось бы само собой. В результате же привлечения милиции, использования бульдозеров и брандспойтов Моссовет настроил против СССР не только »буржуазную” печать, но и западные коммунистические партии».

После трех дней скандала в советских и международных СМИ и переговоров с участием организаторов, КГБ и Моссовета было получено разрешение на проведение выставки в Измайловском парке. Выставка, состоявшаяся 29 сентября, стала первой из многих неофициальных выставок в этом парке и в конечном итоге превратилась в постоянный вернисаж в Измайловском парке.

Даже тогда уступки давались с трудом. Чиновники пытались расколоть сообщество, предлагая ограничения: сначала ограничив участие московскими художниками, а затем предложив отдельные выставки для московских и ленинградских художников. Они также пытались перенести дату на 28 сентября, тонко подрывая первоначальный план. Несмотря на эти маневры, выставка состоялась, ознаменовав поворотный момент для неофициального искусства в Советском Союзе.

За четыре часа около сорока художников, почти вдвое больше, чем на первоначальной выставке в Беляеве, представили около 250 работ публике, численность которой оценивалась от нескольких тысяч до пятнадцати-двадцати тысяч зрителей. Масштаб мероприятия превратил его в тихое, но недвусмысленное проявление стойкости, широко интерпретированное как моральная победа над ранее примененной государством силой. Победу одержали не только художники, но и широкая российская интеллигенция, которая после десятилетий репрессий публично поддержала нонконформистов, бросив вызов недавним репрессиям.

Участники позже вспоминали выставку как одновременно торжественную и компромиссную. Художник и участник Борис Жутков отметил, что общее качество работ, представленных в Измайлово, было ниже, чем в Беляево, в основном потому, что многие из самых сильных работ уже были уничтожены во время бульдозерной атаки. Тем не менее, эти четыре часа в парке запомнились как «полдня свободы», короткий перерыв в и без того закрытом культурном ландшафте.

Сами власти быстро осознали ущерб, причиненный первоначальными репрессиями. Как сообщается, узнав об инциденте в Беляево, Юрий Андропов отреагировал с яростью, осудив разрушения: «Какой идиот, какой кретин пошел на этот вандализм?!» Вероятно, именно из-за этой вспышки гнева государство в конечном итоге изменило курс, дав разрешение на выставку в Измайловском парке, а также позже организовав еще одну масштабную нонконформистскую выставку в павильоне пчеловодства на ВДНХ, что стало неявным признанием того, что использование бульдозеров было дорогостоящей ошибкой.

В интервью журналу Snob в 2010 году Виталий Комар описал вторую выставку как неожиданный поворотный момент не только для художников, но и для страны в целом: «Это было потрясающе. Это была первая ласточка перестройки, я считаю. Уже не тринадцать-четырнадцать, а гораздо больше пришло художников. А зрителей видимо-невидимо. Это был какой-то удивительный праздник. Настоящая ярмарка. Пускай даже ярмарка тщеславия. Художники были очень горды тем, что они наконец стали предметом интереса».

В последующие годы попытки минимизировать ущерб продолжались по всей системе, чиновники и бывшие сотрудники службы безопасности предлагали конкурирующие, и часто корыстные, версии событий, связанных с бульдозерной выставкой. На встрече с избирателями депутат Московской городской Думы Александр Семенников, бывший сотрудник Службы внешней разведки, подчеркнул якобы благожелательную роль спецслужб, отметив, что выставка проходила в его районе, и настаивая на том, что её разогнала милиция, а не КГБ.

Более иная оценка прозвучала отставного генерал-майора ФСБ Александра Михайлова, который в то время служил в 5‑й службе Московского управления КГБ. Михайлов назвал разгон выставки примером некомпетентности и недальновидности партии, заявив, что именно спецслужбы впоследствии помогли обеспечить безопасность третьей выставки в павильоне пчеловодства на ВДНХ, где художники «могли выставлять всё, что считали необходимым».

Вопреки более ранним сообщениям об обратном, выяснилось, что многие работы, конфискованные во время выставки, не были уничтожены, а в конечном итоге были возвращены и найдены их создателями. Бывший партийный чиновник Анатолий Черняев позже заявил, что картины были тихо возвращены владельцам через посредника, «неизвестную женщину», с ее извинениями.

Черняев также заявил, что после этого открытые репрессии ослабли и что он не помнит дальнейших разгонов. За этим последовала четвертая, полуофициальная «постоянная» выставка, позволившая двадцати художникам-нонконформистам показать свои работы в Московский горком художников-графиков на Малой Грузинской улице. Сам Черняев позже вспоминал, как посетил выставку и был поражен неожиданным уровнем художественной свободы, представленной на ней.

Однако, несмотря на скрытую оппозицию неофициальному искусству, она никуда не исчезла. Не сумев подавить её одним лишь запугиванием, включая угрозы и насилие, власти обратились к знакомой советской тактике: преследованию репутации через прессу. Два газетных материала, посвященные выставке в Измайловском парке, оказались особенно влиятельными. Первая статья, опубликованная в «Вечерней Москве» и написанная народным художником СССР Фёдором Решетниковым, автором известной картины «Опять двойка», стремилась подорвать как саму выставку, так и репутацию художников.

В своем пространном эссе, занимающем примерно две страницы, Решетников, восхваляя социалистический реализм как единственный легитимный художественный метод, отверг представленные работы как вторичные и устаревшие: «Все, что я увидел на этом показе, мне напомнило то, с чем я встречался неоднократно на зарубежных вернисажах так называемого «авангардистского» искусства. Причем подобные «произведения» для меня не были откровением, ибо с такими экспериментами я уже встречался в своей молодости. Вся эта замена живописи всевозможным мусором имела место у нас в Москве в начале нынешнего века. Так зачем же тащить устарелый хлам в сегодняшний день, да еще выдавать этот суррогат за искусство?»

Месяц спустя появилась еще более длинная критика под именем Н. Рыбальченко. Статья, написанная в разговорном тоне, призванном отразить голос «обычного советского гражданина», обвиняла художников в самовлюбленности и оторванности от реальности: «Видимо, отсутствие контактов с живой жизнью, неумение понять и выразить реальный мир человека заставляет участников просмотра тянуться ко всякого рода символам, аллегориям, ко всем этим «альфам» и «омегам», к разного рода «ниспровержениям» и «оппозициям».

Для усиления этой позиции использовались расшифровки диалогов, якобы подслушанных автором на выставке, что создавало впечатление общественного консенсуса. Тем не менее, как позже заметила искусствовед Анна Флорковская, критика оставалась сравнительно сдержанной. Ей не хватало ярости пресс-кампаний 1930‑х и 1940‑х годов или нападок Хрущёва на выставку в Манеже в 1962 году. К середине 1970‑х годов официальное осуждение всё чаще представлялось скорее частным мнением, чем прямым идеологическим указом.

Статья Решетникова не вызвала никакого от художников ответа. Только после статьи Рыбальченко Александр Глезер представил опровержение, которое так и не было опубликовано, исправляя фактические ошибки и пытаясь защитить нонконформистское сообщество. Написанное наспех и с явным гневом, письмо, тем не менее, сформулировало важный тезис. Глезер утверждал, что обвинения во враждебности по отношению к русской культуре являются актом перекладывания вины:

«Она пишет о злом умысле художников, принявших участие в выставке в Измайлове, который „продиктован враждебным отношением к русской культуре“. Это по-русски называется валить с больной головы на здоровую. Нет, не художники, которые хотят выставляться не только за рубежом, но и в первую очередь у себя на Родине, враждебно относятся к русской культуре. К ней враждебно относятся те, кто пятнадцатого сентября вел бульдозеры на художников и картины, те, кто физически уничтожил В. Мейерхольда, больших русских писателей О. Мандельштама, Б. Корнилова, И. Бабеля, те, по чьему велению уже пять десятилетий глубоко в запасниках государственных музеев прячут от русского народа картины великих русских художников — В. Кандинского, К. Малевича, М. Шагала».

Оскар Рабин позже признался: «Выставка была подготовлена как политический акт против репрессивного режима, а не как художественное мероприятие. Я знал, что у нас будут неприятности, что нас могут арестовать, избить. Могут быть публичные процессы. Последние два дня перед событием были очень страшными, мы переживали за свою судьбу. Знание того, что с вами может случиться практически все, пугает». Естественно, Рабин не был одноразовым участником, стремящимся к славе и вниманию. Его защита неофициального искусства продолжалась на протяжении всей его жизни.

Более того, выставка в Московском горкоме художников-графиков была уже не очередной уступкой, а решительным планом партийного руководства по полному искоренению феномена неофициального искусства. Подобно тому, как «Мелодия» создала официальную площадку для людей, интересующихся западной музыкой, сделав андеграундную сцену неактуальной, Комитет должен был сделать то же самое для неформальной художественной интеллигенции. Теперь художников-нонконформистов активно поощряли вступать в новую группу, где их было легче контролировать. Тех, кто отказывался от членства, теперь обвиняли в преступлении «паразитизма». Рабин был одним из тех, кто сопротивлялся.

В 1977 году ему было предъявлено обвинение в том же самом преступлении, и ему был поставлен ультиматум: эмиграция или судебное преследование. После первоначального отказа и непродолжительного ареста он позже согласился на отъезд под видом семейной поездки в Европу с целью туризма. Переехав с семьей в Париж, мир нонконформистского искусства потерял своего неофициального лидера. Шесть месяцев спустя его вызвали в советское посольство и сообщили, что его гражданство было аннулировано.

Годом ранее мир нонконформистского искусства пережил ещё один удар – смерть Евгения Рухина, ещё одного видного представителя этого движения. Официальные отчёты приписывали его смерть отравлению угарным газом, хотя его жена считала, что это результат операции КГБ, подозрение, которое тихо разделяли в художественном сообществе того времени.

Несмотря на ослабление ограничений в последующие годы, каждый художник продолжал сталкиваться с трудностями по-своему до распада Советского Союза. Многие, как и Рабин, решили эмигрировать за границу. Комар и Меламид, Виктор Тупицын и Маргарита Мастеркова-Тупицын переехали в Соединённые Штаты, а Владимир Сычёв и Александр Глезер в конечном итоге обосновались во Франции, сохранив при этом связи с семьёй Рабин. Те, кто остались, продолжили свою работу, несмотря на осознание сохраняющихся рисков работы вне системы.

Тем не менее, общественное восприятие художников-нонконформистов заметно изменилось в результате их новой известности, и участие в бульдозерной выставке теперь воспринималось как знак отличия, который легко свободно демонстрировать. Мир нонконформистов даже принял циничный оборот: некоторые утверждали, что выставляли свои работы на выставке, чтобы продвинуть свою карьеру, несмотря на то, что отказались от приглашения, опоздали на мероприятие или вообще не пришли, как это было в случае с отказавшимся Борисом Штейнбергом, которого многие до сих пор связывают с выставкой. Последовавшее внимание со стороны мирового художественного сообщества также мало способствовало уменьшению эго. Как иронично заметил Воробьев: «Назавтра безымянный пустырь стал прибыльным делом».

В конечном счете, бульдозерная выставка является важной вехой в истории российского искусства, подчеркивающей фундаментальную истину: творческим людям необходимо не только создавать произведения, но и сохранять право демонстрировать и распространять их, даже если это сопряжено с реальными рисками для их безопасности, средств к существованию и семей.

Подобная борьба далеко не ограничивается советским прошлым. В Северной Корее художественное производство по-прежнему тесно связано с государственной идеологией, а официальное искусство все еще коренится в традиции социалистического реализма, прославляющей лидерство, труд и национальное единство. Независимая художественная практика фактически отсутствует в общественной жизни, и внутри страны практически не появилось подтвержденных примеров неофициального или диссидентского искусства. Учитывая жесткий контроль над выражением мнений и передвижением, весьма вероятно, что существуют формы подпольного или частного творческого сопротивления, которые остаются незамеченными за пределами страны. Если это так, то их история, как и история московских художников-нонконформистов 1974 года, может стать известна лишь спустя годы или десятилетия.

В других странах проблемы, связанные с творческой свободой, продолжают возникать в различных формах. В Соединенных Штатах, Европе, Азии и, снова, в России художники и культурные учреждения регулярно сталкиваются с политическим давлением, цензурными спорами или социально-экономическими ограничениями, которые определяют, что и где можно показывать. В этом свете события 1974 года продолжают оказывать влияние, напоминая о том, что борьба за художественную свободу не ограничивается одним местом или эпохой, а остается актуальной глобальной проблемой.

В то же время эти события послужили источником вдохновения для современных художников, работающих в самых разных областях. Московский разработчик игр, кинорежиссер и междисциплинарный художник Михаил Максимов создал одноименную игру, вдохновленную этими событиями. Цель проста: проехать на бульдозере через лес и уничтожить как можно больше полотен за отведенное время. Сами художники тоже могут стать мишенью, но нужно быть осторожными, чтобы не сбить иностранных журналистов, иначе это может спровоцировать международный инцидент. Ироничная смена ролей подчеркивает абсурдность события и заставляет участников столкнуться с логикой цензуры с позиции самого цензора.

Как позже вспоминал Оскар Рабин, бульдозер стал грубым символом авторитарной власти, столь же безошибочным в своем послании, как и советские танки, вошедшие в Прагу в 1968 году. Две его собственные работы, пейзаж и натюрморт, были уничтожены: либо сравнены с землей техникой, либо сожжены в костре. Однако уничтожение не достигло своей конечной цели. Как позже отмечали многие участники, некоторые работы были утрачены навсегда, но само движение выжило, адаптировалось и в конечном итоге сохранилось.

Спустя полвека, в пятидесятую годовщину выставки, художники, историки и сторонники вернулись на то же пустырь, где была подавлена первоначальная экспозиция. Теперь, следуя традиции прошлых юбилеев, они привезли с собой бульдозер – не как орудие запугивания, а как объект, лишенный прежней угрозы, символически провозглашая победу над ней. Эта встреча функционировала не столько как реконструкция событий, сколько как тихий акт памяти, возвращая себе место, когда-то предназначенное для того, чтобы стереть их из общественной жизни.

Чиновники, отдавшие приказ о подавлении, операторы, управлявшие машинами, и структуры, некогда обеспечивавшие культурное единообразие, в значительной степени исчезли или переключили свое внимание на другие сферы. Тем временем художники и искусство, за показ которого они боролись, вошли в музеи, архивы и саму историю искусства. То, что когда-то считалось опасным или бесполезным, стало частью культурной летописи. В конце концов, бульдозерная выставка никогда не была просто выставкой картин на пустыре. Она была о том, кто имеет право говорить, творить и быть увиденным.

Организаторов и исполнителей этой акции нигде не былы видны, но художники остались, как и бульдозер, теперь уже без водителя.